組圖:洞在山口 村在山中

尋找咸寧最美的鄉村系列之四——

綠水青山倒映在門前塘里。攝影/高建國

泉水渠清好滌衣。攝影/戴斌

十里速成林是洞門口吳家天然的屏障。攝影/高建國

石泉洞洞口霧氣彌漫,好一個神居仙府。攝影/高建國

洞底恍如海底世界。攝影/戴斌

編竹器是村里人經濟收入來源之一。攝影/戴斌

這是一個寧靜、溫馨、氤氳著濃郁的大自然氣息的村莊。

一進村,你就被淹沒在了茫茫的綠色里:一株株、一排排意楊拔地而起,林間綠草葳蕤,薄霧輕籠。浩浩十里速生林為洞門口吳家村擋著京廣鐵路、107國道上南來北往車輛的噪聲,也為這個小村莊擋住了漫天的灰塵和城市的喧囂。

越過層層稻田,鉆過橫空越過的赤馬港渡槽,繞過一汪綠樹環繞的清潭,一個面東的半弧形院落呈現在眼前。斑駁的高墻,黛色的瓦,顯示著村落曾經的輝煌。老院古樸而親切,就像童年記憶中外婆的家。一棵碗口粗的柳樹立在院口,枝條密密匝匝地垂了下來,讓白晃晃的水泥地生出一絲絲涼氣。

村里大多數人都外出打工了,村里只有留守的100余人。 寬闊的院場干干凈凈,幾只狗在院中慵懶地躺著,讓洞門口的時光顯得更加靜謐、悠長。 洞門口吳家村的祖上是元末明初時由江西南昌首遷到赤馬港的。“當時我們的祖上是和石家一起從江西到赤馬港一帶定居,吳家在蓮花塘,石家在石泉莊。后來,石家為避石洞,和吳家對調了住地。所以,現在我們村里的吳氏宗祠名還叫‘石泉祖堂’。” 村里的老人說。

老人說的這個洞叫石泉洞,在村后的天燭山腳下。因洞中有泉,泉中有洞,所以又叫洞門口泉,是蒲圻四十八名泉之一。石泉洞深約50米,高6米,寬4米,,為冷水泉。洞口藤蘿披掛,枝繁蔭天。洞內清泉漫流而出,在洞出彌出乳白色的霧氣來,恍如神府仙居。煩熱難耐的七月,石泉洞口清涼之氣不絕,村里的男女老少都坐在洞口的石條上愜意地納涼聊天。 洞內流出的溪水叫泉水渠,溪水清瑩如玉,水底沙石畢現,伸腳踏攪,溪水依然清而不濁。

踏著沒膝的溪水,我們走進洞內。在黑暗中摸索了約十分鐘,只覺眼前一亮,幾束陽光幽幽地落在洞底的碎石上,光氣琉璃,像極了夢幻的海底世界。走到洞明處抬頭一瞧,只見頭頂上有三個天窗,一個呈三角形,另外兩個洞則像是巨人翻山時鏤下的兩個腳印,又像是天燭山與天空對望的一雙眼睛。在三角形天窗旁有一石隱蔽的石洞,出得洞來,卻發現自己站在了天燭山的半腰上了,山上玉竹萬桿,溫潤有澤。

站在山上極目遠眺,遠山近水盡收眼底。白霧繞遠山,翠峰輕搖。山腳下簇擁著蔥郁的速生林,塊塊整齊濃綠的田疇在山下鋪陳開來,水稻在艷陽下歡快地奔跑著,舞蹈著,葉尖的露珠綴滿生命的喜悅。山腳下,村莊納納地守著一泓清泉,在千百年的守候中沉淀出淡定的風采。裊裊的炊煙從小村飄來,盤旋在七月的天空。村口有位老人躑躅而行,那多像外婆當年的身影呀,耳邊似乎又響起了那親切的呼喚聲……

天燭照石泉,悠然洞門口,我們記憶中的童年老家……

(策劃 饒敏 記者 杜培清 艾菊桂 通訊員 劉建國 王振征)

作者:lijie

編輯:Administrator

上一篇:

組圖:第59屆世界小姐湖北賽區掠影

下一篇:

組圖:繪出秀美新山村

相關新聞

-

村頭“趕樂”(組圖)

-

指間的溫暖(組圖)

-

配送工:天天在路上(組圖)

每天,我們常常會看見這樣的身影:在車水馬龍的街頭裝運電器;在高樓林立的小區樓梯間,背著大箱子艱難上樓。他們,就是普普...

-

大屋雷祭月(組圖)

-

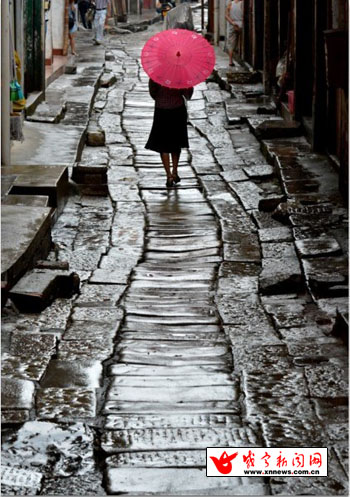

組圖:新店老街——青石板上的歷史印記

-

沙店梯田無窮碧 層層疊疊似天梯(組圖)

-

沙店梯田無窮碧 層層疊疊似天梯(組圖)

-

組圖:瓷胚上的水墨人生

-

組圖:疏撈工 城市因你而美麗

-

組圖:疏撈工 城市因你而美麗

① 凡本網注明"來源:咸寧網"的所有作品,版權均屬于咸寧網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明"來源:咸寧網"。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

② 凡本網注明"來源:xxx(非咸寧網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

③ 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

娛樂新聞

-

人藝“經典保留劇目恢復計劃”開篇之作 《風雪夜歸人》4月25...

2025-03-27

2025-03-27

-

摘下神探濾鏡 《黃雀》講述充滿“鍋氣”的人物和故事

2025-03-27

2025-03-27